【日大板橋病院からの健康情報】におい・鼻づまり、鼻の不調を放置していませんか?

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。

今回は「鼻の不調」をテーマに、 日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頚部外科の菊田周先生に話をしていただきました。

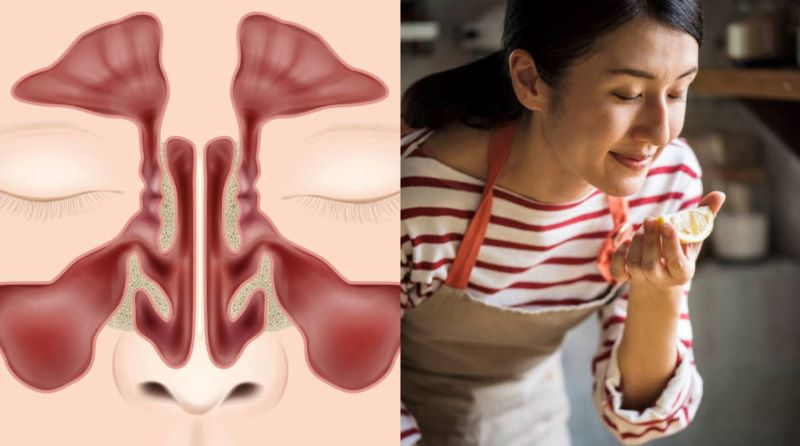

副鼻腔炎は多くの人が経験する病気ですが、その原因や症状には個人差があります。中でも「好酸球性副鼻腔(びくう)炎」という疾患は慢性的に鼻の不調を引き起こし、しばしば見逃されがちです。この疾患は、免疫系が過剰に反応して慢性的な炎症を引き起こすもので、適切な治療を受けないと症状が悪化し、生活の質に大きな影響を与える可能性があります。この記事では、好酸球性副鼻腔炎に関する基本的な知識を「副鼻腔炎のタイプ」「放っておけない鼻症状」「自己判断ではなく専門医に相談を」の3つの観点から解説します。

1. 知っておきたい副鼻腔炎のタイプ

副鼻腔炎は大きく分けて急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎の2つに分類されます。慢性副鼻腔炎の中にはさらにいくつかの異なるタイプがあり、その中でも「好酸球性副鼻腔炎」は特に重要な疾患です。これを理解することで、自己判断を避け、適切な治療へとつなげることができます。

(1) 急性副鼻腔炎

急性副鼻腔炎は、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染により、短期間で発症する副鼻腔内に炎症が生じる疾患です。症状は多くの場合、数日から1週間程度で改善し、通常は抗生物質や解熱剤、鼻詰まりを和らげる薬で治療します。

(2) 慢性副鼻腔炎

慢性副鼻腔炎は、3カ月以上にわたって鼻症状が続くもので、急性の副鼻腔炎が改善せずに長引く場合や、複数回の急性炎症を繰り返すことによって発症します。慢性副鼻腔炎は、原因としてアレルギーや鼻の構造的な問題(鼻中隔弯曲症や鼻ポリープなど)が関与していることがあります。

(3) 好酸球性副鼻腔炎

好酸球性副鼻腔炎は慢性副鼻腔炎の一形態で、特に「好酸球」と呼ばれる免疫細胞が過剰に増殖し、炎症を引き起こすのが特徴です。この病気では、アレルギー反応やぜんそくとの関連が深く、鼻の中にポリープが発生することがよくあります。好酸球性副鼻腔炎は一般的な副鼻腔炎とは異なり、治療が長期にわたることが多く、ステロイド薬や手術が必要となることもあります。

2. 放っておけない鼻症状

好酸球性副鼻腔炎の症状は、鼻詰まりや膿性の鼻汁といった、一般的な副鼻腔炎の症状と似ています。しかし、これらの症状が長期間続いたり、繰り返し起きたりする場合には、放っておかずに専門医の診察を受ける必要があります。

(1) 慢性的な鼻づまり

鼻詰まりは風邪やアレルギーでもよく見られる症状ですが、特に長期間続く場合や、薬を使っても改善しない場合は注意が必要です。好酸球性副鼻腔炎では鼻が常に詰まったような感覚が続き、これが生活に大きな支障を来します。夜間に症状が悪化し、寝苦しくなることもしばしばあります。

(2) 膿性鼻汁

膿のような鼻汁が続くのも好酸球性副鼻腔炎の特徴です。これは、副鼻腔内の炎症によって膿が生成されるためです。膿性の鼻汁は不快な臭いを伴うことも多く、日常生活でのストレスになります。膿が喉に流れ込むことで、咳(せき)や喉の痛みを引き起こすこともあります。

(3) 顔面痛や圧迫感

副鼻腔が炎症を起こすと、顔面に圧迫感や痛みを感じることがあります。特に、額や頬、目の周りに痛みを感じる場合、慢性副鼻腔炎の可能性があります。これが続くと、日常生活や仕事に支障を来し、生活の質が大きく低下します。

(4) 嗅覚障害

副鼻腔炎が長引くと、鼻の内部にある嗅神経に悪影響を与えます。これにより、嗅覚が鈍くなったり、完全に失われたりすることがあります。嗅覚障害が発生した場合には、早期の対応が求められます。これらの症状が慢性的に続く場合や何度も繰り返す場合は、単なる風邪やアレルギーによるものではなく、好酸球性副鼻腔炎を疑うべきです。早期に治療を開始することで、症状の進行を防ぐことができます。

3. 自己判断ではなく専門医に相談を

副鼻腔炎の症状は風邪やアレルギー症状と似ているため、自己判断で放置してしまうことが多いですが、慢性化すると治療が長期化し、合併症を引き起こす可能性もあります。自己判断ではなく、必ず専門医に相談することが大切です。

鼻症状が続く場合、まずは耳鼻咽喉科を受診することが推奨されます。耳鼻咽喉科では、副鼻腔炎の診断と治療を専門的に行っており、内視鏡やCTスキャンを用いて適切な診断を行います。さらに、治療が難治性である場合や手術を検討する場合には、大学病院や手術を行う施設での評価が必要になります。

最新の治療法として生物学的製剤を使うことがあります。この製剤は、耳鼻咽喉科の専門的な治療を受ける施設でしか処方されないことが多いため、必要に応じて大学病院へ紹介を受けることが重要になります。

最後に

好酸球性副鼻腔炎は、長期間にわたる鼻詰まりや顔面痛など、生活の質に大きな影響を及ぼす疾患であり、最新の治療法により、症状の改善が期待できます。適切な診断と治療を受けることで、症状の軽減や生活の質の向上が可能となるため、症状が続く場合は早期に専門医の診察を受け、適切な治療を受けることが重要です。

日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頚部外科 菊田周先生

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「すべての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)