【日大板橋病院からの健康情報】その不調、甲状腺が原因かもしれません-早めに気づき、正しく向き合うために-

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートし、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。

今回は「甲状腺疾患」をテーマに、日本大学医学部附属板橋病院 腎臓高血圧内分泌内科の医師が、症状の見分け方から検査・治療、妊娠との関わり、日常生活の工夫までを分かりやすく解説します。

「疲れが取れない」「手が震える」「やけに暑がり/寒がりになった」「首元が腫れてきた気がする」

バラバラに見えるこれらの症状、ひとつの臓器=甲状腺で説明できることがあります。

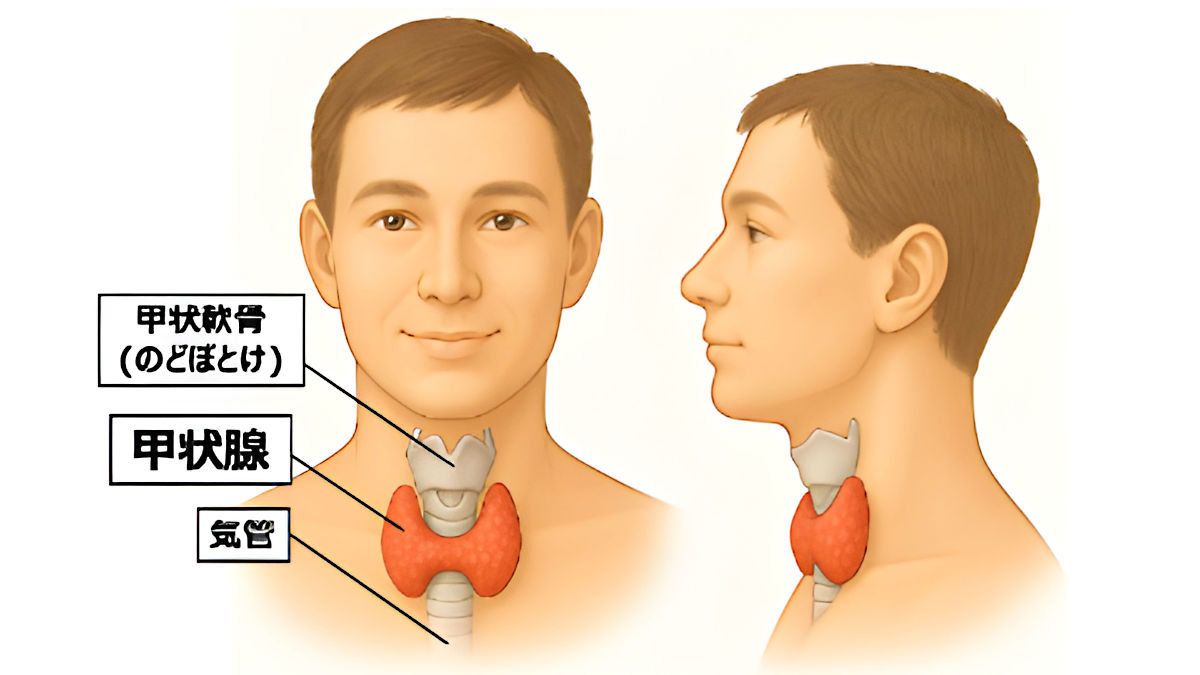

甲状腺ってどんな臓器?

甲状腺は首の前側の、のど仏の下にある小さな臓器で、体のエネルギー代謝を調整するホルモン(T3・T4)をつくっています。甲状腺は「全身の調律役」であり、自律神経、心臓の拍動、体温、腸の動き、筋肉や精神状態、皮膚・髪のコンディションにまで影響するため、異常が起こるとさまざまな不調が全身に現れます。

甲状腺の主な病気

- ① 甲状腺機能亢進(こうしん)症(バセドウ病など) 甲状腺ホルモンが過剰になる病気です。倦怠(けんたい)感、体重減少、動悸(どうき)、汗が多い、手の震え、いらいら、不眠、下痢傾向などが主な症状です。バセドウ病というと眼球突出をイメージする方もいるかもしれませんが、必ずしも全ての患者さんに見られるわけではありません。

- ② 甲状腺機能低下症(橋本病など) 甲状腺ホルモンが不足する病気です。倦怠感、むくみ、体重増加、便秘、皮膚の乾燥、抜け毛、物忘れ・抑うつ気分、月経異常などが主な症状です。

- ③ 甲状腺腫瘍 健康診断での触診やCT検査などで偶然見つかることが多いです。そのほとんどが良性ですが、まれに悪性(甲状腺がん)もあります。

- ④ 甲状腺炎(亜急性甲状腺炎・無痛性甲状腺炎など) ウイルス感染や体内の免疫反応で一過性に甲状腺に炎症が起こることがあります。初期は甲状腺ホルモンが一時的に過剰になり、その後に欠乏状態に移行することがあるため、経過観察が重要です。

診断の流れ 「血液検査」「超音波検査」でほぼわかる

基本は血液検査でTSH(脳の下垂体から分泌され、甲状腺に働くことで甲状腺ホルモンの分泌を刺激するホルモン)、T4・T3(甲状腺ホルモン)、自己抗体などを測定します。甲状腺の触診でしこりや腫れを認める場合には甲状腺超音波(エコー)を行い、性状・大きさ・血流・腫瘍の有無を評価します。必要に応じて腫瘍に対して穿刺(せんし)吸引細胞診(細い針で細胞を採って顕微鏡で調べる)で診断を確定します。

治療の選択肢

- ① 甲状腺機能亢進症(バセドウ病など) バセドウ病の治療は大きく「内服薬」「放射性ヨウ素(アイソトープ治療)」「手術」の3つ。まずは内服薬から治療を開始することが多く、病状に応じて徐々に投与量を減らしていきます。内服薬でコントロールができない場合には「放射性ヨウ素」や「手術」による治療を考えます。また、バセドウ病以外にも甲状腺ホルモンが過剰になる病気があり、経過観察することもあります。

- ② 甲状腺機能低下症(橋本病など) 体内で欠乏している甲状腺ホルモンを内服薬で補う治療が基本になります。量を少しずつ調整すると体調が整います。

- ③ 甲状腺腫瘍 甲状腺腫瘍の多くが良性で、定期的な甲状腺超音波によるチェックだけで十分です。圧迫感が強い、見た目が気になる、増大しているなどの場合は手術を検討します。中には悪性の甲状腺がんがありますが、進み方がゆっくりで予後が良いものが多く、基本は手術で取り除いて治療します。

妊娠・出産と甲状腺

妊娠・出産を考える女性にとって甲状腺はとても重要な臓器です。甲状腺ホルモンは母体の体調だけでなく、胎児の脳・神経の発達にも関わります。甲状腺機能低下症があると月経不順や排卵障害・不妊の原因になり、妊娠中の女性にとってはごく軽度の甲状腺機能低下症(潜在性甲状腺機能低下症)でも流産・早産のリスクを上げる可能性があるため注意が必要です。治療は不足分の甲状腺ホルモンを内服薬として補うだけで、適切に治療を行えば妊娠・出産は問題なく可能です。また、産後に一時的に甲状腺炎を発症することがあり、出産後数カ月で「動悸・不安・だるさ」などを自覚したら、育児疲れと自己判断せず病院を受診の上で血液検査をしていただくことが重要です。

ライフスタイルとセルフケア

生活の中で、自身で注意できることは以下の3点です。

- ① 昆布など、ヨウ素(ヨード)を多く含有する食品の極端な過剰摂取は甲状腺でのホルモン合成が抑えられ、甲状腺機能低下症を招くことがあります。妊娠中・妊活中、甲状腺疾患がある方は特に注意しましょう。

- ② 個人輸入のやせ薬やサプリメントに甲状腺ホルモンが入っている場合があります。甲状腺ホルモンを医師に確認せずに自己判断で摂取することは非常に危険なので、控えるようにしましょう。

- ③ 首のセルフチェック:鏡の前で水を飲み込みながらのどの動きを観察し、左右差やしこり、腫れを確認しましょう。

最後に

甲状腺は「全身の調律役」。不調のサインは多彩で、気づかれにくい一方、検査はシンプルで治療方法も確立しています。原因不明の動悸やだるさ、体重変化、首の腫れなどに気づいたら、早めにご相談ください。正しく診断し治療を続ければ、問題なく日常の生活を送れます。その一歩が、今日の血液検査から始まります。

日本大学医学部附属板橋病院 腎臓・高血圧・内分泌内科 小林 洋輝

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「全ての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)

※お届けしている健康情報は一般的な知識の提供を目的としており、診断や治療を目的としたものではありません。健康に関する具体的な相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。