【日大板橋病院からの健康情報】さらなる女性の活躍へ、乳がんの予防、治療の進歩

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。

今回は「乳がん」をテーマに、日本大学医学部附属板橋病院 乳腺内分泌外科 原由起子先生に話をしていただきました。

日本で増え続けている乳がん

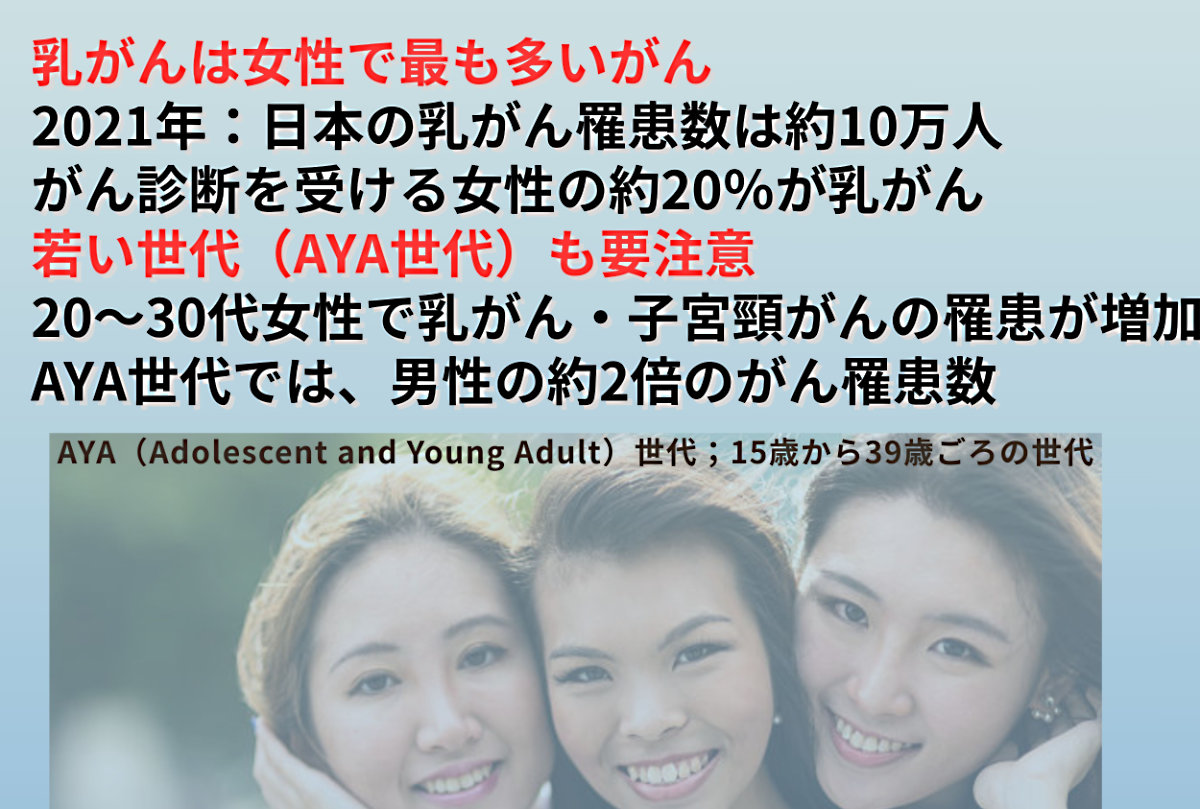

乳がんは世界的に代表的ながんです。2020年の統計では、女性において世界157カ国で最も罹患(りかん)率の高いがんでした。欧米諸国では2000年頃を境に、横ばいまたは減少傾向になりましたが、日本を含むアジア圏では増加傾向が続いています。日本では2021年の女性の乳がん罹患(りかん)数は99,449例(女性=98,782例、男性=667例)で、年間10万人に迫る勢いです。1年間でがんの診断を受ける女性の約20%が乳がんで、2位の大腸がんと約3万例の差をつけて罹患数1位となっています。

がんは一般的には高齢になるほど遺伝子異常が積み重なって発生率が高くなると考えられています。しかし、乳がんは女性ホルモンの影響などもあり、若い時期から注意が必要です。15歳から39歳ごろの世代を医療業界でAYA(Adolescent and Young Adult)世代と呼んでいます。AYA世代のがんでは20歳代になると女性の罹患数が多くなり、30歳代では女性が男性の約2倍になります。これは乳がんと子宮頸(けい)がんの罹患が増えるためです。

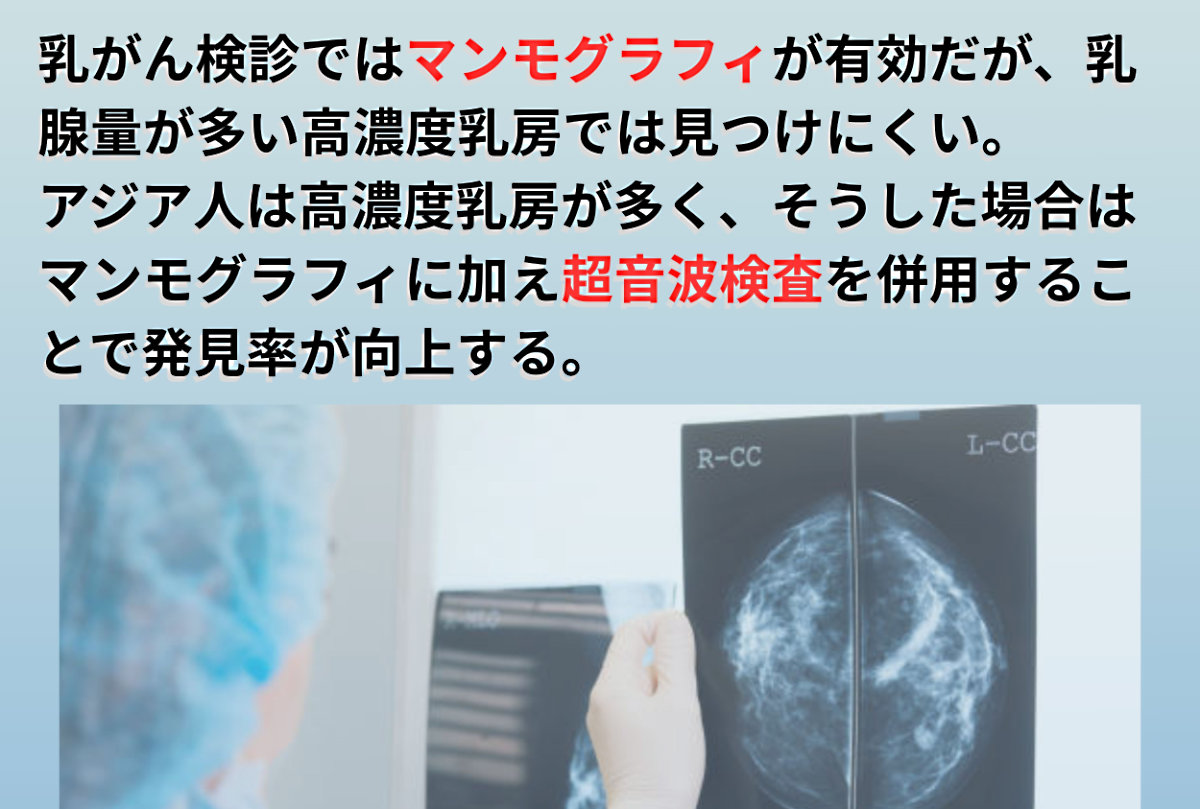

マンモグラフィーは乳がんの死亡率を改善する優れた検診法であることが分かっていますが、マンモグラフィー画像の乳腺の量が50%以上のものは「不均一高濃度」や「極めて高濃度乳房」と呼ばれ、乳がんが見つかりにくい場合があります。乳腺量は個人差が大きく、また同じ人でも年齢で変化します。アジア人では欧米人より高濃度乳房の方が多いといわれます。特に乳腺量の多い乳房の方では、マンモグラフィーと超音波検査を両方受けることで乳がんの発見率が上がることが分かっています。自治体や職場ではそれぞれその方の年齢に合わせた検診が用意されていることが多いですが、がん検診の機会の少ない若い方は、特別にある特定のがんへの心配がなければ、乳がんと子宮頸(けい)がん検診は良い選択肢だと思います。

自己触診からブレストアウェアネスへ

乳がんを見つけるために自分でできることとして、自己触診という言葉がよく使われていましたが、近年は「ブレストアウェアネス」という言葉が使われるようになりました。自己触診は乳房のしこりや変形など異常を自分で探すことです。そのため「自己触診で異常を見つけたら受診をしましょう」というメッセージは難しいイメージがあり、続きにくかったようです。そのため、より多くの方に受け入れられるようにブレストアウェアネスという概念がヨーロッパから広まりました。ブレストアウェアネスは「乳房を意識する生活習慣」を指し、まずは自分の乳房の状態を知ることから始めます。乳房は骨や他の臓器に覆われておらず、自分の目や手が届く部分にあります。特に閉経前の女性では、月経周期に合わせ、短期的な乳房の変化や年齢による長期的な変化があります。ある程度自分の短期的な乳房の変化が分かってきたら、閉経前の方では月経が始まった後の乳房の張りが少ない時期に、閉経後の方では日付を決めて月に1回程度、乳房を意識することを心がけるといいでしょう。

板橋区でも40歳以上の女性に対策型検診として2年に1回のマンモグラフィーが行われています。東京都は都道府県別に見ると検診受診率は高めですが、乳がんリスクが高い40~60代の検診受診率はまだ50%に届いていません。ブレストアウェアネスでは「いつもの自分の乳房の状態」を知っておいて、どんな異常か分からなくてもいつもと何か違うと感じた時は、検査を受けましょうというメッセージと考えます。区のマンモグラフィー検査や職場等の検診を定期的に受け、いつもと何か違うと感じたらさらに検査を受けようかと考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

診断された後も自分らしく生きていくために

近年乳がんは慢性疾患化してきているといわれています。日本では、乳房の中だけにとどまり、乳房の近くのリンパ節にも転移のない2センチ以下の乳がんを早期乳がんと呼んでいましたが、2025年に改訂された乳がん取り扱い規約(日本乳癌学会編)では、ある程度乳房近くのリンパ節転移があったとしても、早期乳がんに含まれることになりました。現在でも早期発見や治療が難しいタイプの乳がんがあることは確かですが、乳がんは5年生存率が90.5%、10年生存率が79.3%と報告されています。

男女雇用機会均等法施行から約半世紀、日本は就職氷河期を乗り越えて、さまざまな企業などが働く環境の良さをアピールし、人材不足が話題になる時代になりました。若い世代の乳がんは就職に加え、妊娠出産など、生活背景にさまざまなイベントがあるため、治療計画を立てる時に特有の工夫が必要となります。一方で、高齢者ではその人それぞれの乳がん以外の持病や生活環境によって、治療やサポートを個別に変えていく必要があります。治療決定には年齢や体の状態だけではなく、患者さんの人生に対する考え方もより重要になってきます。最近では多くの職種が、がんの治療やケアに介入する工夫が各施設で行われています。当院でも様々ながん専門スタッフが在籍しており、それぞれの専門知識を生かし、連携して対応しています。再建手術や、リンパ浮腫(ふしゅ)を避ける手術も精神面、肉体面の問題を解決する助けになることが期待できます。

乳がんの罹患数は増えていますが、生存率は改善傾向でがんサバイバーが増加しています。がんサバイバーとは、診断から一定期間生存している人のことで、治療中の人も含まれています。このように乳がんは治療や術後の経過観察が長い病気です。乳がんに限らず、病院で病気と診断されると患者さんやそのご家族から「したらいけないことは何か」「何に気を付けて暮らせばいいか」などの質問受けることが多いです。一定期間、治療の内容により、制限がある時期はありますが、長期的に見ると「偏りのない健康的な食事」「活動的であること」「健康的な体重を維持すること」が、治療中・治療後の乳がんの方にいい影響を与えるといわれています。入院の必要な治療などが終わって、治療のリズムが分かってきたら、できないことや、やってはいけないことを探すのではなく、どのような工夫や周囲からのサポートがあればやりたいことがやれるのか、前向きに現状を整理しながら乳がんと付き合っていきましょう。

一人一人乳がんの状態は違っていて適応はさまざまですが、以前より負担の少ない治療の選択肢や見た目に影響の少ない治療の選択肢も増えてきています。もともと人生の中で大事にしてきた価値観を、診断後も大切にしながら乳がんと付き合っていくことが目指せる時代になってきていると思います。

日本大学医学部附属板橋病院 乳腺内分泌外科 原 由起子

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「全ての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)

※お届けしている健康情報は一般的な知識の提供を目的としており、診断や治療を目的としたものではありません。健康に関する具体的な相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。