【日大板橋病院からの健康情報】なかなか治らない湿疹の正体 ~掌蹠膿疱症・乾癬という皮膚のサイン~

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。

今回は「湿疹」をテーマに、日本大学医学部附属板橋病院 皮膚科 井汲菜摘先生に話をしていただきました。

「この湿疹、いつも同じ場所にできるんです」「薬を塗っても、しばらくするとまた再発するんですよ」

皮膚科外来でよく聞く患者さんの声です。皮膚トラブルの多くは、適切な治療で一定の期間内に改善していきます。しかし、中には、なかなか治らない、あるいは繰り返す皮膚病が存在します。

実はそれ、単なる湿疹ではなく、体の免疫システムに関係した「別の病気」であることがあるのです。例えば、「掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)」や「乾癬(かんせん)」は、一般の方にはまだあまり知られていませんが、実際には多くの患者さんが悩んでいる病気です。しかも、最近ではこれらの病気に対する治療法が大きく進歩しており、生活の質を大きく改善できるようになっています。

本記事では、一般的な湿疹との違い、掌蹠膿疱症・乾癬という病気の特徴、そして現代の最新治療について、皮膚科専門医の視点から分かりやすくお話ししたいと思います。

繰り返す湿疹には「見逃されやすい病気」がある

「湿疹」とは、皮膚に赤み、かゆみ、ぶつぶつ、皮むけが現れる皮膚炎の総称です。多くは、かぶれ(接触皮膚炎)、アトピー性皮膚炎、脂漏(しろう)性皮膚炎など、外的刺激や体質によるもので、ステロイドなどの外用薬で治療すれば比較的良くなります。

しかし、中には、何年も同じ場所に皮疹が繰り返し現れる、どんな薬を塗っても完全には良くならない、といった患者さんがいらっしゃいます。特に、手のひらや足の裏、頭皮、肘、膝、腰など、一定の場所にしつこく症状が出る場合は「湿疹」ではない場合があります。

そうした特定の部位に繰り返し現れるのが、掌蹠膿疱症や乾癬といった皮膚の病気です。これらは、皮膚の炎症が「免疫システムの異常」によって引き起こされる慢性疾患であり、アレルギーやかぶれではありません。

このような疾患は、放置すると皮膚症状が悪化するだけでなく、骨や関節の炎症を合併する場合もあります。ですから、「いつもの湿疹」と思い込まず、早い段階で皮膚科専門医を受診し、正しい診断を受けることが非常に重要です。

掌蹠膿疱症とは?

掌蹠膿疱症は、手のひら(掌)と足の裏(蹠)に、膿(うみ)を持った小さな水ぶくれ(膿疱)が繰り返しできる病気です。膿といっても、これは細菌などの病原体による感染ではなく、免疫が過剰に働いて自分の皮膚を攻撃してしまうことが原因であり、単なる「手荒れ」ではありません。膿疱は自然に乾いてきますが、しばらくするとまた新しい膿疱が現れるというサイクルを繰り返し、掌蹠は赤くなり(紅斑)、かさかさ(鱗屑・角化)して痛みやかゆみを伴い、歩行困難になったり生活の質の低下を引き起こしたりすることがあります。

また、掌蹠膿疱症の患者さんの約10~30%が骨・関節に炎症を合併し、「掌蹠膿疱症性骨関節炎」と呼ばれます。主に前胸部(胸鎖関節、胸肋関節、胸骨)に好発しますが、末梢(まっしょう)関節(肩、膝、手関節など)や仙腸関節、脊椎に炎症が及ぶこともあります。掌蹠膿疱症性骨関節炎は皮膚症状と同時に、または皮膚症状に続いて発症することが多いですが、時に関節炎が先行することもあります。掌蹠膿疱症性骨関節炎は、エックス線検査や採血検査をしても異常がないこともあるため、注意が必要です。

掌蹠膿疱症は女性にやや多く、特に喫煙者に生じやすい特徴があります。原因はまだ分かっていませんが、扁桃(へんとう)炎や歯性病巣などの病巣感染との関連が報告されています。病巣感染は自覚症状のないケースも多く、扁桃摘出術や根尖(こんせん)病巣、歯周病など歯科治療が症状改善につながる症例もあります。喫煙している場合は禁煙が重要で、禁煙するだけで症状が改善することがあります。以前は金属アレルギー(歯科金属)が誘因になると考えられていましたが、近年ではその説は懐疑的であり、診療ガイドラインでは「歯科金属除去は有効な場合もあるが、十分なエビデンスはない」とされています。

乾癬とは?

乾癬(かんせん)は、皮膚の細胞が通常よりも何倍も早く生まれ変わる(新陳代謝する)病気で、慢性に経過する皮膚疾患です。発症原因は不明ですが、免疫の異常によって過剰な新陳代謝の亢進(こうしん)と炎症が生じ、皮膚に赤く盛り上がった斑点(紅斑)ができ、その表面が白くフケのように剥がれる(角化・落屑(らくせつ))することが特徴です。

乾癬は、頭皮、肘、膝、腰などによく現れます。かゆみを伴うこともありますが、見た目のインパクトが大きく、患者さんの精神的負担も大きい病気です。特に、乾癬は「周りの人にうつる」と誤解されやすいのですが、実際には感染症ではないため、他人にうつることはありません。

乾癬は、生活習慣病(肥満、高血圧、糖尿病)との関連も指摘されており、皮膚だけでなく全身に影響しうる病気でもあります。さらに、乾癬患者さんの約10~20%は「乾癬性関節炎」といって、指や膝、腰などの関節に炎症を合併します。この場合、関節症状が生じてから早期に治療を開始しないと、関節リウマチと同様に関節破壊が進行し、関節の変形を来してしまうこともあります。しかし、関節リウマチのリウマチ因子のような明確な検査指標が乾癬性関節炎にはないため、ときに診断が困難となります。このため、皮膚と関節の関連に十分な認識がなければ、皮膚病変と関節病変が別々の疾患として捉えられ、適切な診断や治療介入が遅れる可能性があります。

進化した治療法 ~生物学的製剤の登場~

かつて、掌蹠膿疱症や乾癬の皮膚病変の治療といえば、主にステロイド外用薬、活性型ビタミンD3外用薬、光線療法(紫外線照射)が中心でした。しかし、これらの治療だけで完全に病気をコントロールするのは難しいこともあります。また、掌蹠膿疱症性骨関節炎や乾癬性関節炎を生じた場合は、それらの治療だけではよくなりません。

近年、大きく注目されているのが生物学的製剤(バイオ)と呼ばれる注射薬です。これは、病気の原因となる特定の炎症物質(インターロイキン17、インターロイキン23など)をピンポイントで抑える薬で、高い効果が期待できます。

現在、乾癬や掌蹠膿疱症にも生物学的製剤が使えるようになり、これまで何年も治らなかった患者さんが劇的に改善するケースが出てきました。

また、乾癬では、内服薬であるPDE4阻害薬やJAK阻害薬、TYK2阻害薬も登場し、注射が苦手な方にも選択肢が広がっています。最近では、 PDE4阻害薬は掌蹠膿疱症にも使用できるようになりました。

これらの新しい治療は高額ではありますが、日本では保険適用となっており、条件を満たせば公的な医療費助成を受けることも可能です。

一方で、生物学的製剤においても近年バイオシミラー(生物学的製剤の後発品)が登場しました。バイオシミラーは、通常の後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは異なり、抗体製剤であるが故に、製造過程が複雑であることから、品質、効果、安全性の同等性を担保するために厳格な比較試験を実施したうえで承認されています。これにより、先発品と同等の有効性および安全性が科学的に保証されています。ただし、通常のジェネリック医薬品同様、バイオシミラーを使用すると、先発の生物学的製剤と比べてかなり低い薬剤費負担で治療可能です。

「長年治らないから仕方ない」と諦めていた方でも、今なら大きく人生が変わる可能性があるのです。

受診のタイミングと正しい診断の大切さ

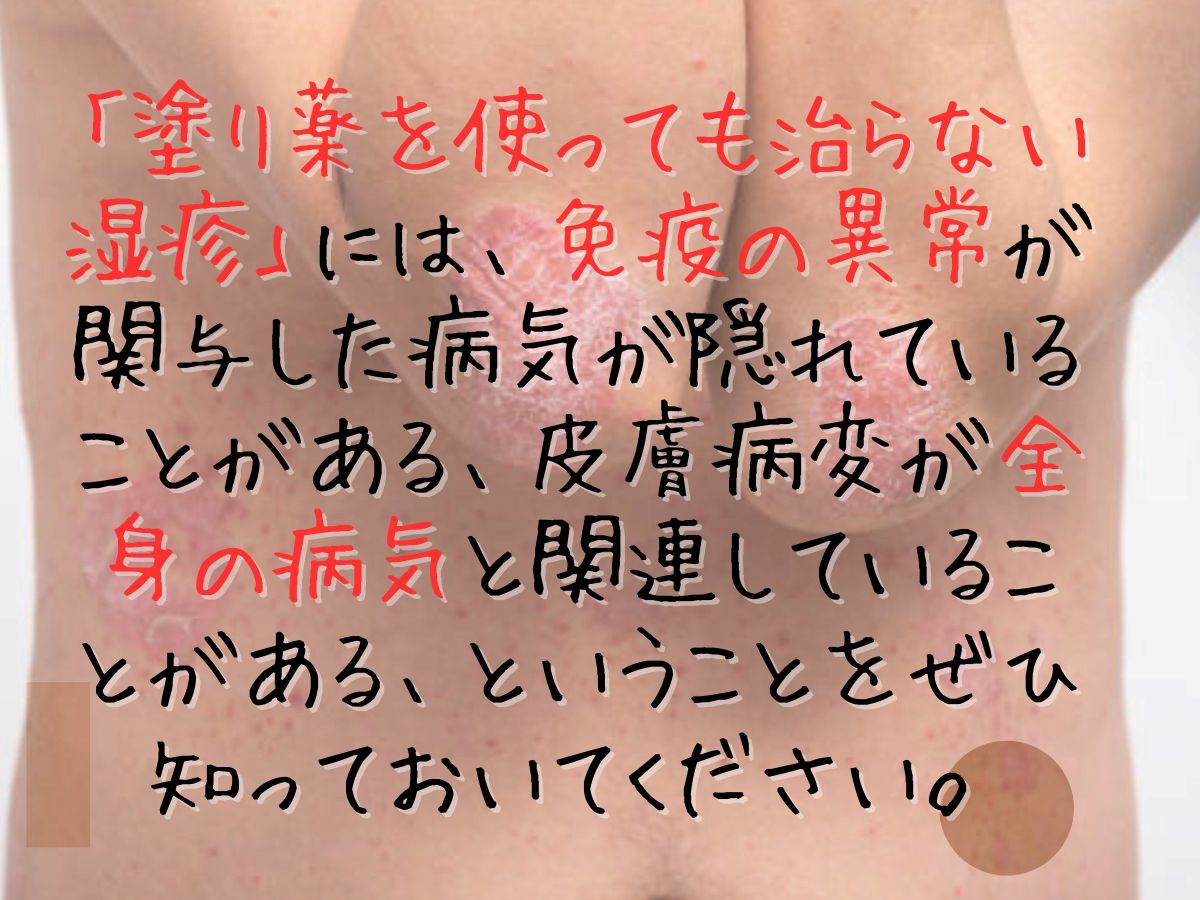

繰り返しますが、「塗り薬を使っても治らない湿疹」には、免疫の異常が関与した病気が隠れていることがある、皮膚病変が全身の病気と関連していることがある、ということをぜひ知っておいてください。

掌蹠膿疱症や乾癬は、皮膚科専門医であれば、診察だけでかなりの確率で診断が可能です。必要に応じて、局所麻酔の注射の下に皮膚の一部を採取して顕微鏡レベルで調べる皮膚生検を行うこともあります。

また、掌蹠膿疱症や乾癬には、関節症状を合併する場合(前胸部痛、指のこわばり、腰痛)があり、早期に診断し治療することが重要です。関節炎を合併している場合は、皮膚科とリウマチ科の連携が必要となることもあります。

残念ながら、掌蹠膿疱症も乾癬もまだ完治する疾患ではありません。患者さんの中には、「今さら病院に行っても仕方ない」「こんなものだろう」とて諦めてしまっている方も多いですが、最新治療が大きく生活の質を向上させる時代になっています。一度、皮膚科で相談してみる価値は十分にあります。

まとめ

繰り返しになりますが、「なかなか治らない」には理由があることが多いです。掌蹠膿疱症や乾癬は、過去には治りにくい病気として患者さんが長年悩まされていましたが、現代医療ではコントロール可能な病気になってきました。「どうせ治らない」「体質だから」と自己判断せず、ぜひ皮膚科医を訪ねてみてください。皮膚は体からの重要なサインを私たちに送り続けています。正しく理解し、適切に治療することで、きっともっと快適な毎日が待っています。

参考文献

照井正ほか:掌蹠膿疱症診療の手引き 2022.日皮会誌:132(9). 2055-2113、 2022.

佐伯秀久ほか:乾癬における生物学的製剤の使用ガイダンス(2022年版).日皮会誌:132(10). 2271-2296、 2022.

日本大学医学部附属板橋病院 皮膚科 井汲菜摘

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「全ての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)

※お届けしている健康情報は一般的な知識の提供を目的としており、診断や治療を目的としたものではありません。健康に関する具体的な相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。