【日大板橋病院からの健康情報】歩きにくいと感じたことはありませんか?

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。

今回は「腰部脊柱管狭窄(きょうさく)症」をテーマに、 日本大学医学部附属板橋病院 整形外科の澤田浩克先生に話をしていただきました。

歩けることは生活を送る上で非常に大切な能力であり、「死ぬまで歩きたい」と思われる方も多いのではないでしょうか。今回、高齢者の歩行に影響することが多い腰部脊柱管狭窄症について、どんな病気か、注意が必要な症状、検査法、治療法、予防法に分け、解説いたします。

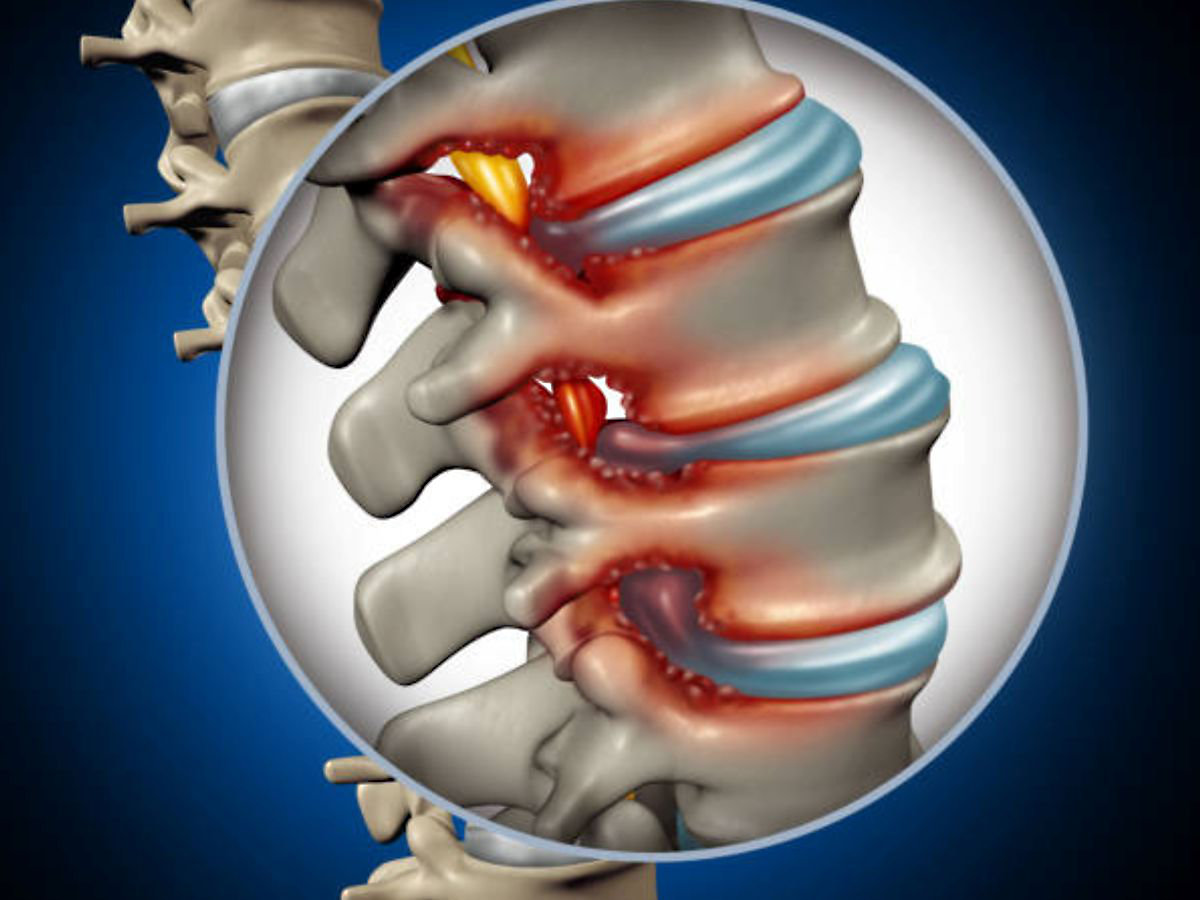

どんな病気

腰の神経は腰椎にある脊柱管を通っています。腰椎の椎間板が膨隆、靭帯(じんたい)の肥厚、骨の変形などにより腰椎の脊柱管が狭くなり、神経を圧迫することによって腰痛、足のしびれ・痛み、歩行障害、排尿障害などが出る病気です。生まれつき神経の通り道(脊柱管)が狭い人もいます。長い年月の間、身体を支えることで椎間板の膨隆、靭帯の肥厚、骨の変形が起こり、年齢とともに徐々に進行すると言われています。このため全ての人に起こる可能性がある病気です。

腰部脊柱管狭窄症の症状

(1)足のしびれ・痛み(両足、片足)

(2)間欠性跛行(はこう)

(3)筋力麻痺、排尿障害

初期症状は、(1)足のしびれや違和感から始まり、その後、足の強い痛みやしびれが出るようになります。進行すると、(2)歩いている時に足全体が重くしびれる、または足の痛みが強くなり、座って休むとまた歩ける「間欠性跛行」が出るようになります。しゃがみ動作や座ることで症状は自然と楽になるため、自分が腰部脊柱管狭窄症であることを自覚できない方もいます。この段階では立っている状態や歩行時以外に症状が出ないことが多く、自転車は問題なく乗れることが多いため、病識が少ないといった特徴があり、病態としては進行しているにもかかわらず病院を受診しない方が多いです。より進行することで、(3)下肢脱力(運動麻痺)や排尿障害・直腸障害が起こることもあり、残尿感や、夜間尿の回数増加、便秘などが増えることもあります。尿の変化は加齢による自然経過でも起こることもあるため,これも自分が腰部脊柱管狭窄症と気づけない理由になります。多くの方が徐々に進行しますが、初めから強い症状が出てしまうこともあります。

神経細胞は回復しにくいことが分かっています。脳梗塞や脊髄損傷で後遺症が残ることは知られていますが、腰部脊柱管狭窄症も進行してしまうと後遺症が残ってしまう疾患です。このため適切に診断を受け、適切な時期に本人に合った治療が必要です。

注意が必要な症状

(2)間欠性跛行は重症と判断されることが多い症状です。一般的には間欠性跛行が強く出ている場合は手術が勧められます。より進行した症状である、(3)筋力麻痺、排尿障害は特に注意が必要な症状です。強い筋力低下(麻痺)が起こると改善しないことが多く、また排尿障害が進行し、尿を自分で出せなくなる「尿閉」になると改善が期待しにくいと言われており、早期手術が必要になることがあります。このため、これらの症状が出る前に専門医を受診し適切な治療を受けることをお勧めします。

検査法

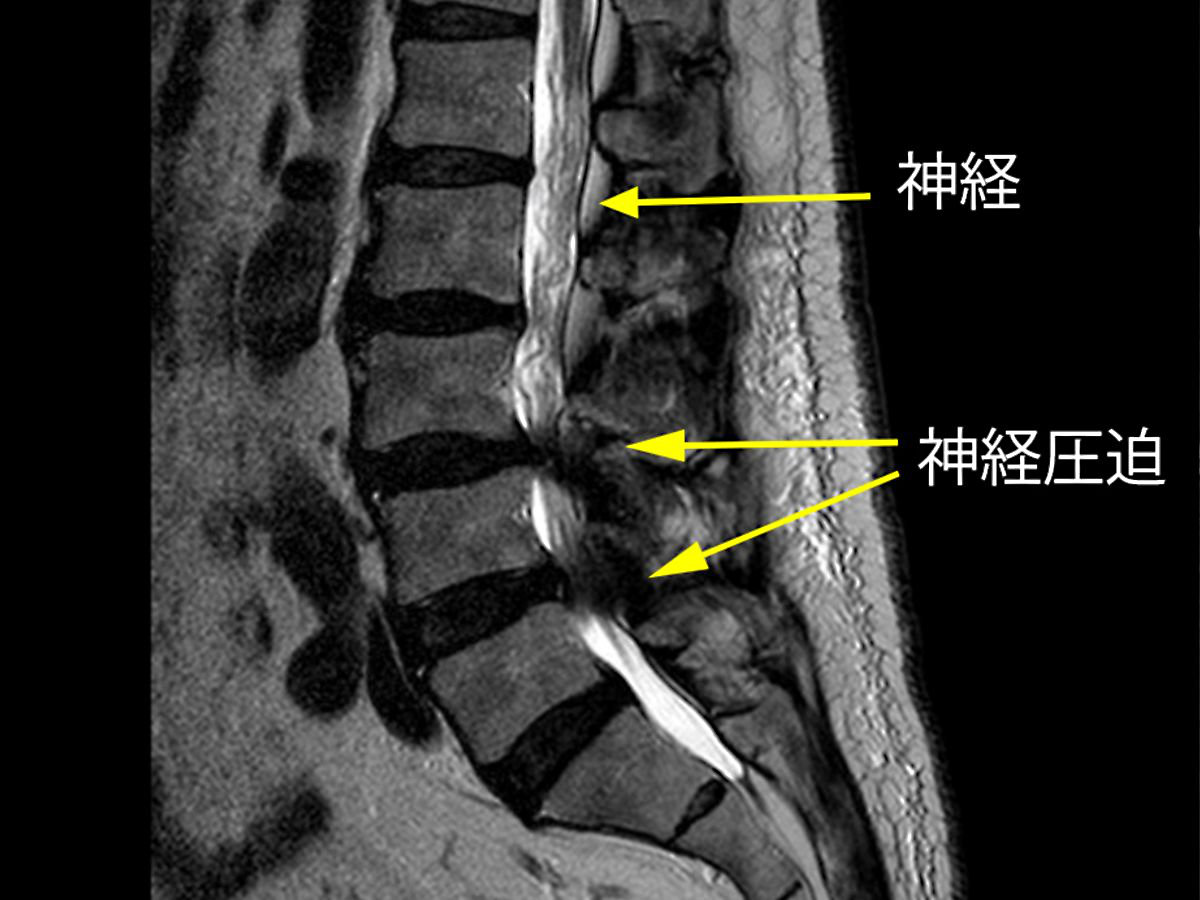

腰椎のレントゲンで、腰椎の並び方、変形を調べます。また身体を動かしながら撮影することで不安定な脊椎があるかを調べます。腰椎MRI検査では神経を写すことができます。MRI検査で神経の圧迫の有無、または骨折や腫瘍など他の疾患の診断が可能であり、腰部脊柱管狭窄症の検査では欠かせない検査です。しかし体内に金属がある方はMRI検査ができないことがあります。その場合や、より詳細な検査が必要な場合は、脊髄造影検査を行うこともあります。

治療法

まず保存療法(手術以外の治療法)を行います。筋力強化を中心とした運動療法と内服薬による治療を行います。神経を圧迫することで起こる神経障害性疼痛(とうつう)は痛み止めが効きにくい、しびれを取る薬は存在しない、といった問題があります。このため薬の調整に時間がかかることが多く、効果が出にくい方もいます。しかし、血流改善薬により間接的に間欠性跛行の軽減やしびれの改善が期待でき、近年では神経障害性疼痛用の痛み止めが使えるようになったため、軽症から中等症の場合は内服薬の治療効果が十分期待できます。場合によっては神経根ブロック注射を行うこともあります。

保存療法でよくならない場合や重症な方は手術療法が必要になります。腰椎神経の通り道を広げる除圧術、腰椎が不安定な場合は、固定術を併用する除圧固定術が行われます。神経の通り道を広げるため、非常にデリケートな部位の手術と言えます。患者さんは合併症が起こることで、「症状が悪化し、歩けなくなってしまうのでは」と心配される方が多くいらっしゃいます。近年の技術の進歩、機械の進歩によって、リスクはありますが以前より安全な手術が可能になりました。あまり手術を受けずに我慢しすぎて進行してしまうと後遺症を残しやすくなるため、適切なタイミングを主治医と相談し、手術を受けることをお勧めします。

予防法(軽症から中等症の治療法)

残念ながら腰部脊柱管狭窄症の発症を予防する方法は明らかになっていません。運動療法の具体的な内容における一定の見解もありません。しかし運動療法は軽症から中等症の方に対して治療効果が証明されており、発症予防や進行予防にも効果があるのではないかと考えます。このため明確な説明はできませんが、整形外科疾患全般に推奨されているウオーキングは効果的と考えます。厚生労働省の健康日本21では1日平均歩数として、成人男性9200歩、成人女性8300歩、高齢男性6700歩、高齢女性5900歩が推奨されています。このように運動習慣を身につけることで整形外科疾患以外の内科疾患(狭心症、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗しょう症、結腸がんなど)への効果が証明されており、腰部脊柱管狭窄症の予防・治療につながると考えています。

まとめ

運動習慣を身につけることは健康を保つうえで重要であり、腰椎においても効果が実証されています。特に腰椎に心配がある方は運動習慣を身につけていただき、また徐々に進行する下肢痛やしびれがある場合、専門医療機関を受診し検査を受けることをお勧めします。

日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 澤田 浩克

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「全ての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)

※お届けしている健康情報は一般的な知識の提供を目的としており、診断や治療を目的としたものではありません。健康に関する具体的な相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。