【日大板橋病院からの健康情報】身近な感染症。ヘルペス、水ぼうそう、帯状疱疹

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

①ヘルペスとは

ヘルペスは医学的には「小水疱(すいほう)が集簇(しゅうぞく)した状態」と定義されます。言い換えると「小さな水ぶくれが寄り集まった状態」を指します。ヘルペスウイルスと呼ばれるウイルスによって引き起こされます。

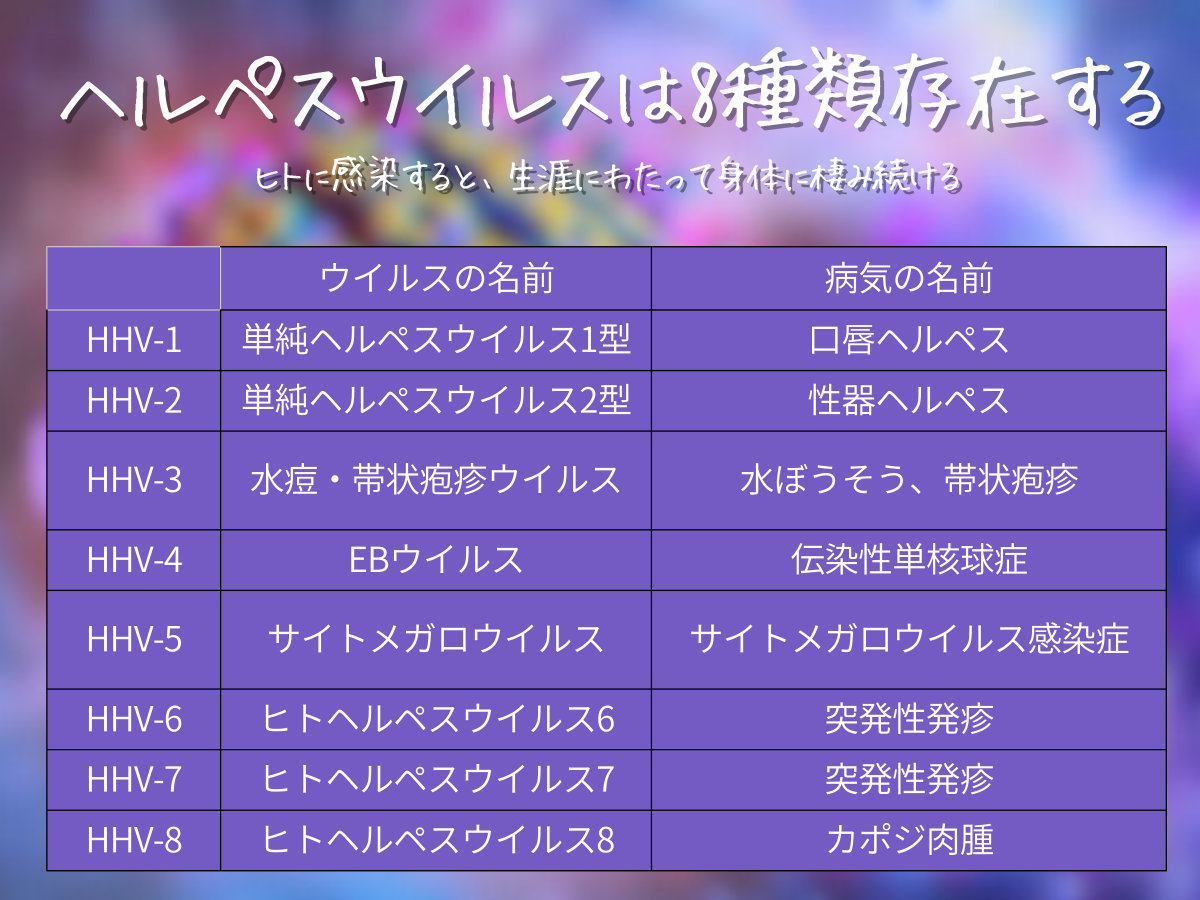

②ヘルペスウイルスは8種類存在する

人に影響を与えるヘルペスウイルスは8種類存在します(以下、表を参照)。ヘルペスウイルスはいったん人に感染すると、生涯にわたって身体に棲(す)み続け、何らかの原因で免疫の機能が弱まった時に活動を再開して症状を引き起こします。

ヘルペスウイルスの分類

| ウイルスの名前 | 病気の名前 | |

|---|---|---|

| HHV-1 | 単純ヘルペスウイルス1型 | 口唇ヘルペス |

| HHV-2 | 単純ヘルペスウイルス2型 | 性器ヘルペス |

| HHV-3 | 水痘・帯状疱疹ウイルス | 水痘(水ぼうそう)、帯状疱疹 |

| HHV-4 | EBウイルス | 伝染性単核球症 |

| HHV-5 | サイトメガロウイルス | サイトメガロウイルス感染症 |

| HHV-6 | ヒトヘルペスウイルス6 | 突発性発疹 |

| HHV-7 | ヒトヘルペスウイルス7 | 突発性発疹 |

| HHV-8 | ヒトヘルペスウイルス8 | Kaposi(カポジ)肉腫 |

これらの中でも、日常生活において問題となることが多いのはHHV-1から3、つまり2種類の単純ヘルペスウイルスと水痘・帯状疱疹(ほうしん)ウイルスです。

③単純ヘルペスウイルスが起こす病気

単純ヘルペスウイルス1型と2型が原因となります。1型は小児の頃、2型は思春期以降に最初の感染が起きることが多いとされています。最初の感染の後、ウイルスは人の神経に潜み、疲れた時、免疫抑制剤の投与中、風邪にかかった時などに再度活発に活動を始め、痛みを伴うヘルペスを形成します。特に1型のウイルスによる口唇のヘルペスが多く、一説では成人の3割が経験したことがあるとされるほどよく見られる病気です。抗ウイルス薬の飲み薬や塗り薬で治療をします。アトピー性皮膚炎の患者さんなどでは、時に高熱を伴って広い範囲にヘルペスが拡大し、Kaposi(カポジ)水痘様発疹症という状態を引き起こすことがあります。

④水ぼうそう

水痘・帯状疱疹ウイルスが原因となります。初めての感染は水ぼうそうとなり、倦怠(けんたい)感(だるさ)や発熱とともに全身に広がる水ぶくれを認めます。水ぼうそうは周囲の人への感染力がとても強く、医療機関に患者さんが入院された場合は個室での管理となり、このウイルスに免疫を持つ(=感染したことがあるか、水痘ワクチンを接種したことがある)医療従事者が対応することになります。お子さんでは比較的症状が軽いのですが、大人の患者さんでは症状が重くなるケースも多くあります。抗ウイルス薬の飲み薬もしくは点滴で治療します。なお、学校保健安全法の規定により、皮膚のできものが全てかさぶたになる(痂皮(かひ)化)してから登校可能となります。水ぼうそうの患者さんに接した方は、72時間以内であれば水痘ワクチン(=弱毒生ワクチン:毒性を弱めた生きたウイルス)の接種により6割から8割は発症を予防できるとされています。

⑤帯状疱疹

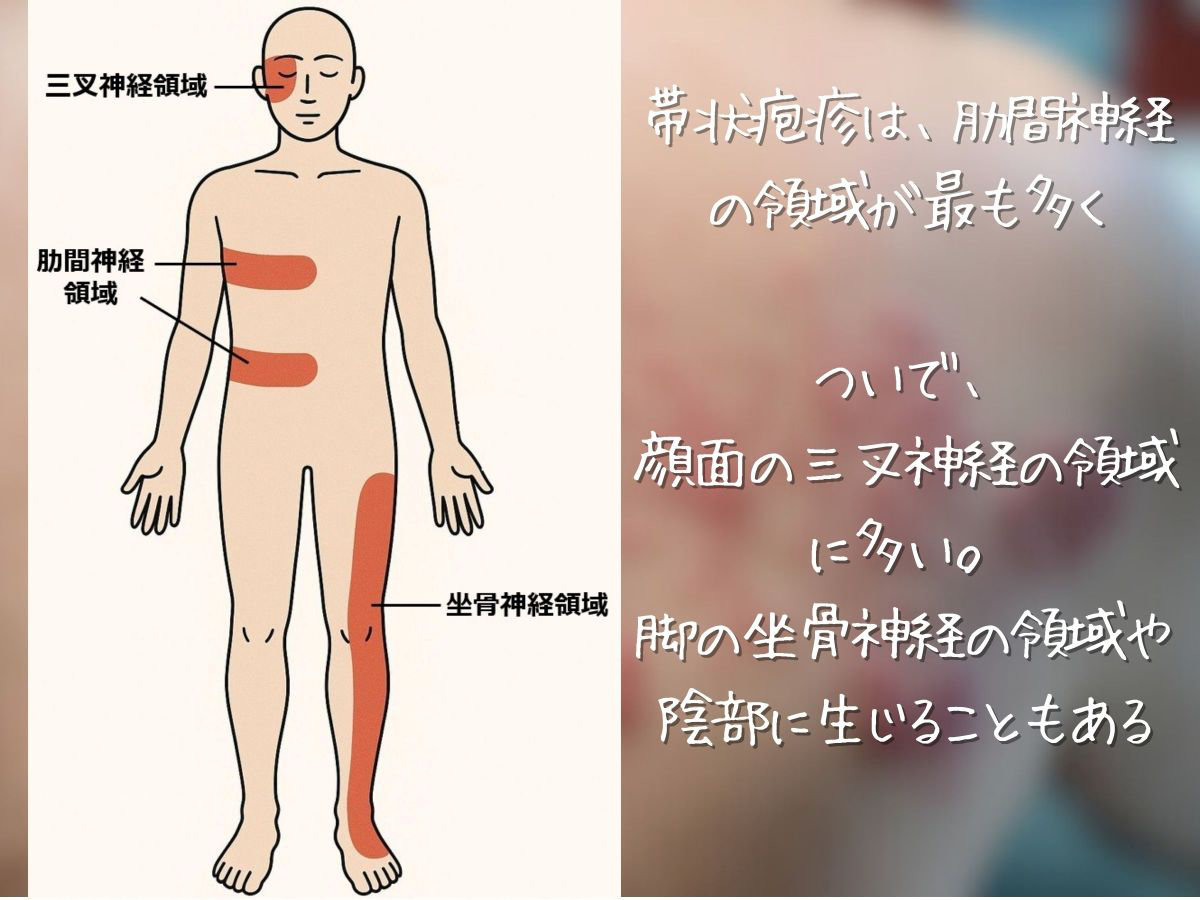

水ぼうそうとして初めての感染を起こした水痘・帯状疱疹ウイルスは、いったん治った後、人の神経に棲みつき潜んだ状態となります。高齢になった時、疲れた時、免疫抑制剤を使っている時、がんの治療を受けている時など、さまざまな理由で免疫が抑制された場合に帯状疱疹が起きます。水痘・帯状疱疹ウイルスは人の神経を好み、一定の範囲の神経に沿った形で帯状に配列するヘルペスを形成します。肋間(ろっかん)神経の領域が最も多く、ついで顔面の三叉(さんさ)神経の領域に発生しますが、脚の座骨神経の領域や陰部に生じることもあります(図)。通常は身体の片側だけに起こります。神経のところでウイルスが活動するため強い痛みを伴います。治療は水ぼうそうと同じく、抗ウイルス薬の飲み薬または点滴です。ウイルスの活動自体は1週間程度で終わるのですが、ウイルスが神経の中で激しい活動をした後ですから、病気自体は治っても神経の強い痛みが残ることがあります。これを帯状疱疹後神経痛と呼びます。3カ月以上、場合によっては年単位に及ぶ痛みの治療を必要とすることがあるため、帯状疱疹の治療における最大の課題です。また、顔の帯状疱疹は顔面神経の麻痺(まひ)、腰から臀部(でんぶ)にかけての帯状疱疹は排尿機能の障害を伴うこともあります。最近の論文では、帯状疱疹にかかった人では心筋梗塞や狭心症といった冠動脈疾患、脳出血や脳梗塞といった脳卒中の危険性が高まること、帯状疱疹発症後の30日以内では脳卒中を発症するリスクが高いことなども指摘されており、新たな視点から帯状疱疹の危険性が注目されています。

⑥ワクチンを用いた帯状疱疹の予防

このように、帯状疱疹は長期間持続する痛みに代表されるさまざまな問題を引き起こします。最近では帯状疱疹のワクチン(不活化ワクチン)が開発され、その有効性が示されています。不活化ワクチンは前述の水痘ワクチン(生ワクチン)とは異なりウイルスの一部のみを利用して作られています。時間を置いて2回接種する必要がありますが、より安全かつ制約が少なく接種することが可能です。板橋区では帯状疱疹ワクチン接種に当たっての助成制度がありますので、活用をご検討ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kenshin/yobou/1039663.html

日本大学医学部附属板橋病院 感染予防対策室室長 梅村 啓史

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「全ての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)

※お届けしている健康情報は一般的な知識の提供を目的としており、診断や治療を目的としたものではありません。健康に関する具体的な相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。