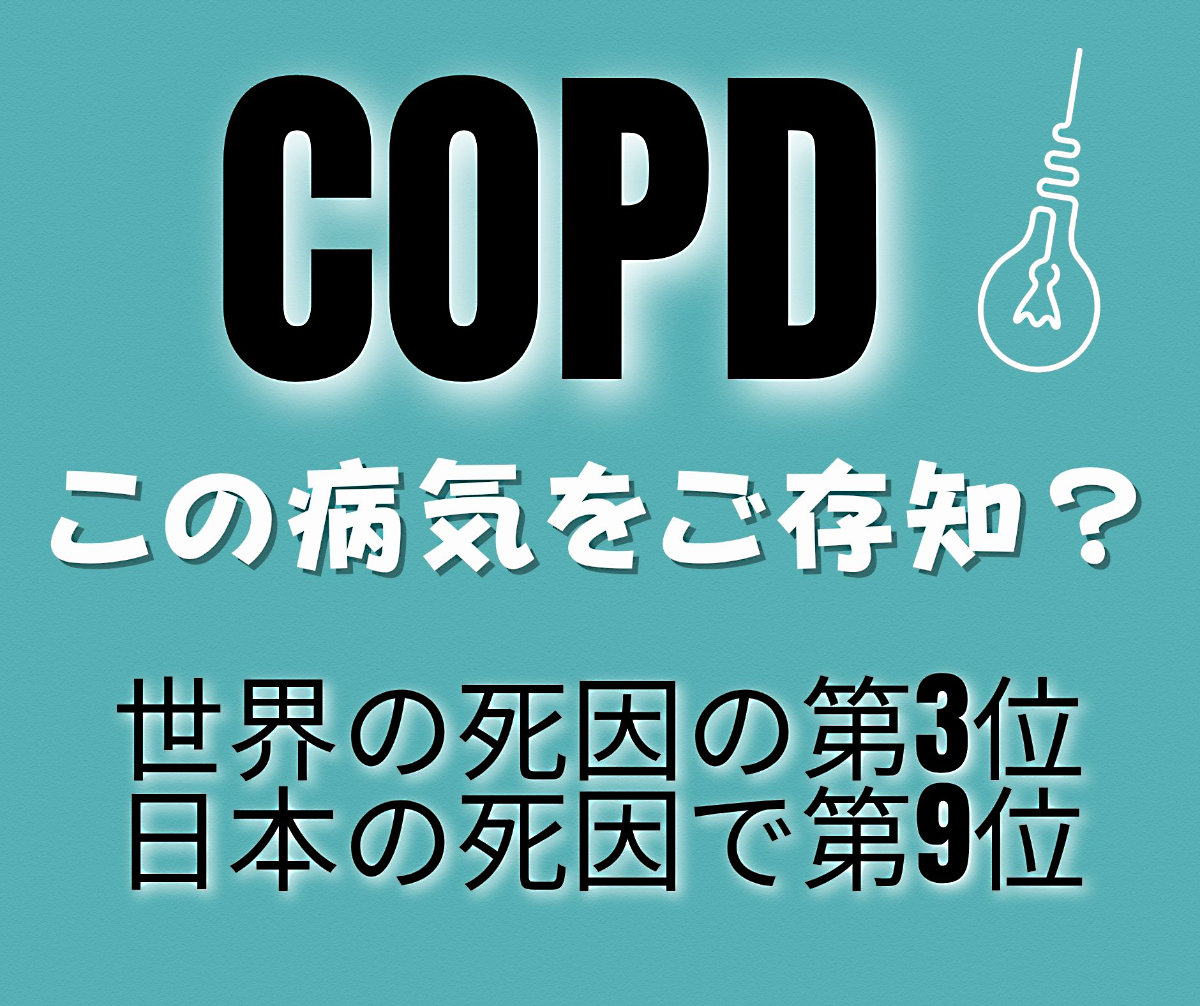

【日大板橋病院からの健康情報】世界の死因第3位 COPDという病気をご存じですか?

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部

日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。

今回は「COPD」をテーマに、 日本大学医学部附属板橋病院 日本呼吸器学会認定 呼吸器専門医の水村賢司生に話をしていただきました。

COPDという病気をご存じでしょうか?

新型コロナウィルスが猛威を振るっていた2021年、新型コロナウィルスは世界の死因の第3位でしたが、第4位がCOPDだったことをご存じの方は少ないと思います。第1位は虚血性心疾患、第2位は脳卒中です。日本でも、COPDは2019年の死因で第9位でした。

しかし、この病気は国民の認知度が極めて低く、4人に3人が病名さえも知らないと言われています。日本の死因トップ10に入る疾患でありながら、これだけの人がその存在を認識していないというのは深刻な問題です。そのため、症状が出ても「単なる加齢のせい」や「風邪が長引いているだけ」と誤解され、診断が遅れることが少なくありません。

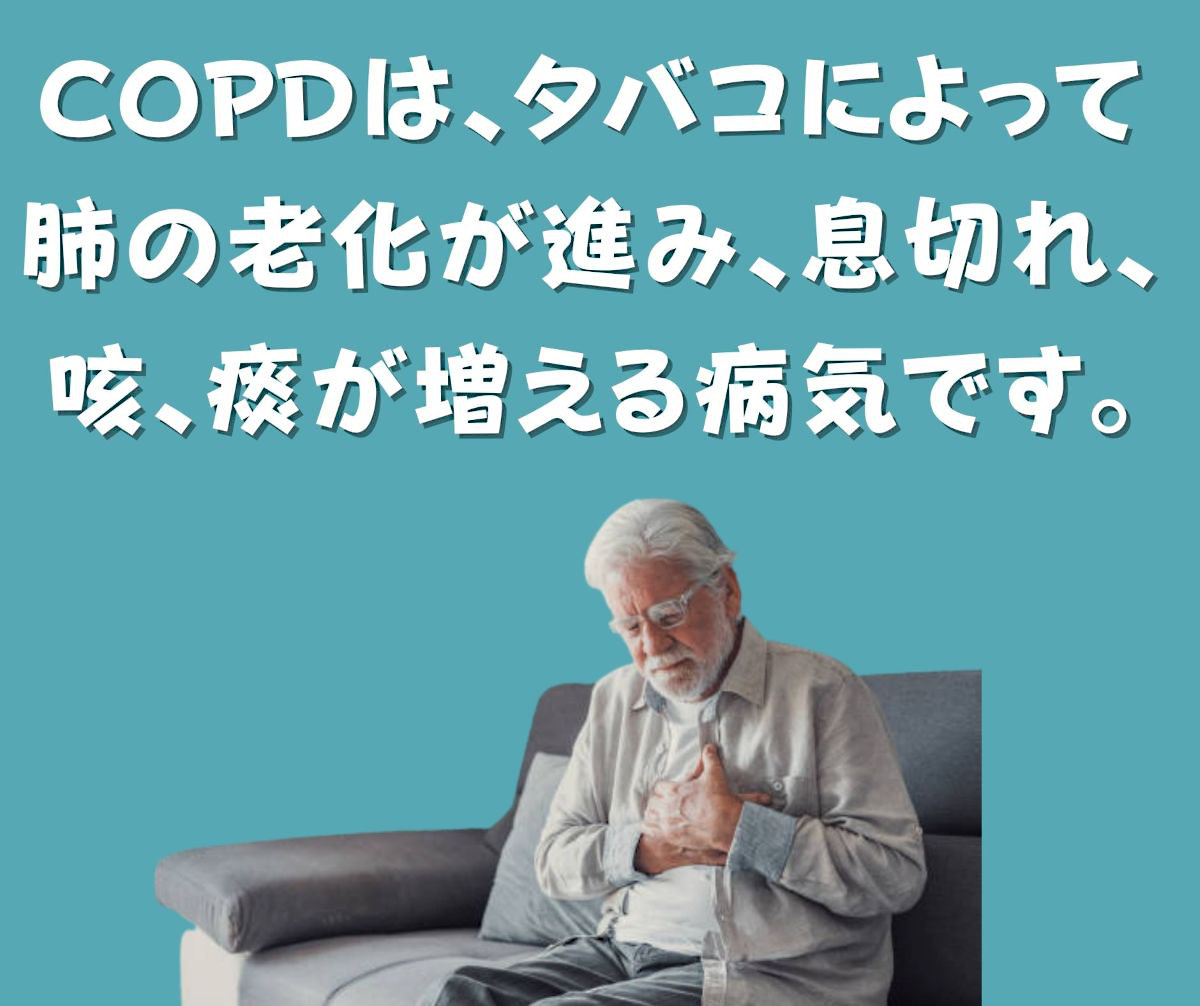

COPDは、日本語では慢性閉塞(へいそく)性肺疾患と言います。以前は「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼ばれていた病気で、たばこを長く吸っていた人に起こる病気です。症状は、歩行時や階段の上り下りでの息切れや、長く続く咳や痰(たん)ですが、少し分かりにくいかもしれません。そこで、皆さまにCOPDを理解していただくために、分かりやすく言い換えてみたいと思います。

COPDは、たばこによって肺の老化が進み、息切れ、咳、痰が増える病気です。

たばこによって肺の老化が進んで症状が出てくる病気ですから、喫煙歴がある中高齢者、通常は50歳以上の方がかかる病気です。年齢が上がるほどCOPDの有病率が高くなることが知られており、日本の70歳以上の6人に1人がCOPDという報告もあります。残念ながら、受動喫煙でもCOPDになってしまうことがあります。また、肺以外の老化現象、例えば筋力低下、栄養障害、骨粗しょう症とも関係しており、フレイルと呼ばれる心身の衰えた状態を引き起こします。COPD患者さんは、肺がんのリスクが高いことも知られています。

では、 COPDになってしまったら、どうしたらいいのでしょうか。

COPDは肺の老化ですから、元に戻す方法は今のところありません。しかしCOPDの進行、つまり肺の老化を遅らせる方法はあります。まず、一番大切なことは禁煙です。そのまま、たばこを吸い続ければ呼吸不全となり、自宅でも酸素が必要となってしまい、最終的には命に関わるほどに進行してしまいます。禁煙ができれば、吸入薬を使用し、息切れを改善し、肺の機能を保つことも可能となります。

最近、歩行時や階段を上ったときに息切れを感じたり,咳や痰が増えたりしていませんか?

喫煙歴のある中高齢の方で、このような症状がある場合は、呼吸器専門医に相談し、肺機能検査(スパイロメトリー)を受けることが重要です。肺機能検査では,息をどれだけ吐き出せるかを測定し、COPDの診断が可能です。高齢になるほどかかりやすい病気ですので、「年のせい」と考えずに、ぜひ病院で受診しましょう。

日本大学医学部附属板橋病院 呼吸器内科 水村賢司先生

日大板橋病院とローカルメディアと連携し、地域に健康情報を発信して地域の健康を支える!

「日大地域健康広報プロジェクト」

本プロジェクトは、高齢化社会において地域社会への健康情報の発信を通じて、地域全体の健康水準を向上させることを目的とした社会実装型の取り組みであり、これによりSDGsの達成に寄与することを目指しています。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病が広がる中で、医療資源の圧迫と医療費の増大が深刻化している現状において、地域社会での健康増進と予防医療の推進が不可欠です。これにより、SDGsの目標である「全ての人に健康と福祉を」の達成に向けた具体的なアクションを展開することを目指しています。

(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)

※お届けしている健康情報は一般的な知識の提供を目的としており、診断や治療を目的としたものではありません。健康に関する具体的な相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。